不平衡和不完全的冶金反应和快速结晶过程,使焊缝存在着成分和组织的不均性,所以组织是不稳定的。在多层焊缝或者虽然是单道焊缝,焊后经热处理或在某一温度下长期使用,便有可能发生组织转变和析出有害的金属间化合物或碳、氮化物。对于双相不锈钢焊缝来说,虽然化学成分与母材相比增加了镍的含量,焊缝中铁素体相较低,从而减低了金属间相析出的倾向和金属间相引起的有害作用,但是由于焊缝中铬、镍、钼、氮等合金元素在两相中的分配极不均匀,特别是氮,在奥氏体中以过饱和状态存在而铁素体相中氮的含量很少,更增加了组织的不稳定性。

双相不锈钢焊接时,有可能发生三种类型的析出,严重时会降低钢的耐腐蚀性和韧性。这些析出相是:铬的氮化物(Cr2N、CrN);二次奥氏体(Y2);金属间相(σ相等)。

关于氮化物的析出,当焊缝金属铁素体数量过多或为纯铁素体组织时,很容易有氮化物的析出,这是由于在高温时,氮在铁素体中的溶解度增加,快速冷却时溶解度又下降的缘故。尤其在靠近焊缝表面的部位,由于氮的损失,使铁素体量增加,氮化物更容易析出,这对焊缝金属的耐腐蚀性有直接的影响。焊缝金属若是健全的两相组织,氮化物的析出量很少。因此,为了增加焊缝金属的奥氏体数量,在填充金属中提高镍、氮元素是有效的。

关于二次奥氏体的析出,这在含氮量高的超级双相不锈钢(0.3%N2)多层焊接时会出现。由于后续焊道的再加热,特别是先采用低的热输入,后续焊道又采用高的热输入时,部分铁素体会转变成细小分散的二次奥氏体(Y2).这种Y2也和氮化物一样会降低焊缝的耐腐蚀性能。

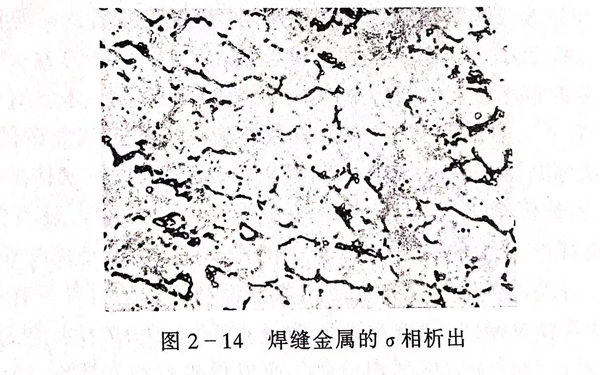

关于。相的析出,一般说焊接时采用较高的热输入和较低的冷却速度有利于奥氏体的转变,减少焊缝金属的铁素体量。但是热输人过高和冷却速度过慢又会带来金属间相的析出问题。一般焊缝金属不常发现有。相析出,但在焊接材料或热输人选用不合适时,也有可能出现。相。用较高镍的焊条25.10.4.LR焊接超级双相不锈钢SAF2507时,如热输入过高,发现有σ相的析出(图2-14)。这是因为过低的铁素体量会集中较多的铬、钼等元素,促进金属间相的析出。对超级双相不锈钢而言,一般热输入控制在0.5~1.5kJ/mm范围,不超过上限,含钨和铜的钢不超过1.0kJ/mm时(尤其焊薄板),不会发生因金属间相析出使韧性下降。这说明超级双相不锈钢,尤其是含钨、铜的超级双相不锈钢对高热输入敏感。

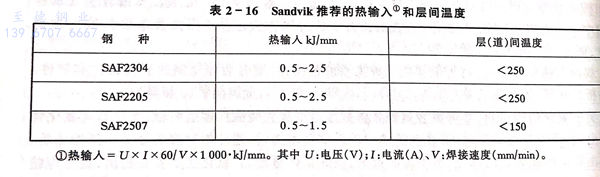

综上所述,为了获得最佳的性能结果,一般必须采用足够高的热输入以保证在焊缝(包括热影响区)奥氏体的再形成,通常焊缝金属的奥氏体量控制在60%~70%范围,但是为防止析出相也不希望过高的热输人,热输入控制在0.5~2.0kJ/mm,最高层间温度控制在150℃为好。表2-16是Sandvik推荐的三种典型双相不锈钢和超级双相不锈钢的焊接热输入。热输人与材料的厚度也有关,如对薄壁管(t=1.5mm)适宜的热输入是小于0.5kJ/mm,对厚壁管最好选用接近上限的热输人值。对于厚度不小于25mm的材料,尤其要注意层间温度的控制,心部的温度往往高于表面,根部的冲击值可能会降低。